摘要

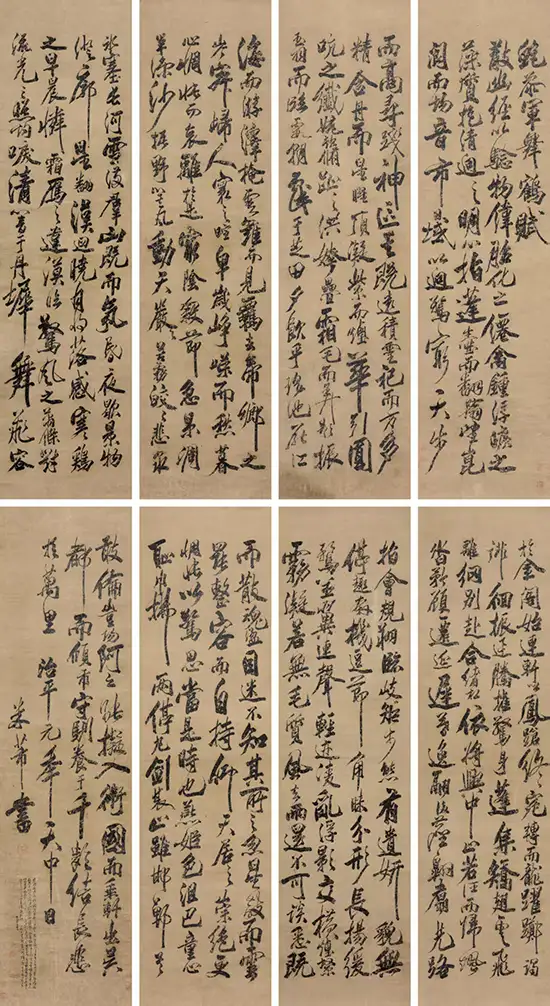

北宋书法大家米芾的传世作品以其晚年成熟的“刷字”风格闻名于世,然其早年书迹,尤其是系统性的“集古字”阶段作品,历来鲜见。近年惊现的落款“治平元年”(1064)《舞鹤赋》八条屏(下称“治平本”),因米芾时年仅十三,其真伪问题引发学界广泛关注与争议。本文通过构建艺术风格演进分析、物质载体科学检测与历史鉴藏序列考据的三维框架,将“治平本”与台北故宫博物院藏米芾晚年奉敕本《舞鹤赋》(下称“台北故宫本”)进行系统比对研究。研究发现,“治平本”在笔法上展现出精微的晋唐法度与初露锋芒的“八面出锋”雏形;其结字章法于平正中暗藏动势,八条屏形制更显宏大构思;所用宋代粉笺纸墨及清代早期装裱符合时代特征;项元汴、王鏊至梁同书的鉴藏链条清晰可考。尤其关于“十三岁书写”的命题,本文结合宋代文教背景、书画史上早慧案例及米芾个人特质,论证了其在特定条件下的理论可能性。最终断定,“治平本”当为米芾少年真迹,与“台北故宫本”形成贯穿其艺术生命的“云鹤双璧”,前者为“承古启新”的青春史诗,后者乃“人书俱老”的巅峰绝响,共同为重构米芾书风演变及北宋书法生态提供了不可或缺的双重坐标。

关键词:米芾;《舞鹤赋》;治平元年;八条屏;台北故宫本;奉敕本;真伪鉴定;风格演

一、引言:双璧辉映下的鉴定新课题

米芾(1051-1107)作为中国书法史上“宋四家”之一,其“风樯阵马,沉着痛快”的独特书风及自谓“刷字”的美学主张,深刻影响了后世书法走向。然而,学术界对其书风成熟路径的勾勒,长期以来主要依赖于《苕溪诗帖》、《蜀素帖》等中年以后的作品,对于其青年时期,尤其是“集古字”阶段的具体艺术面貌,因实物证据的匮乏而始终笼罩在迷雾之中。

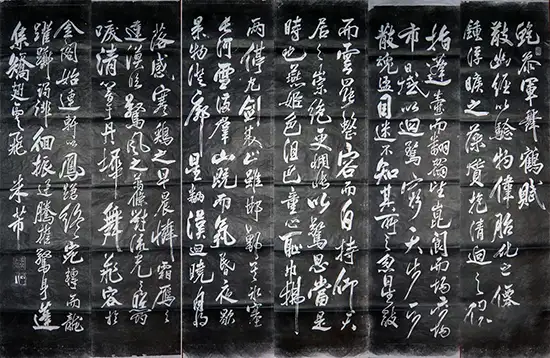

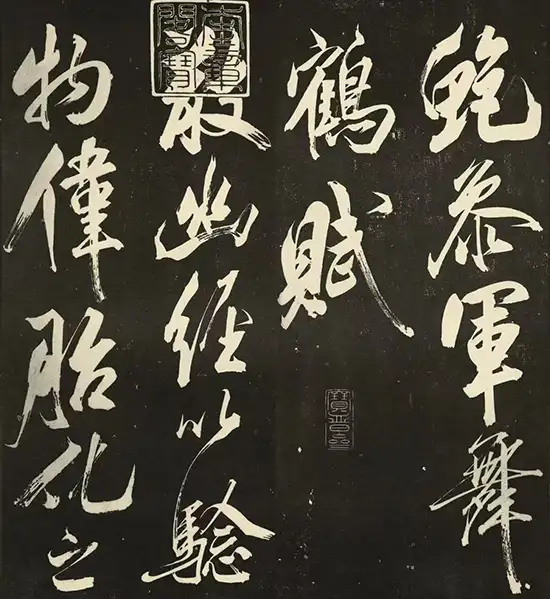

米芾《舞鹤赋》的传世,呈现出一种极具张力的双峰并峙现象。台北故宫博物院藏本(下称“台北故宫本”)是书法史上公认的米芾晚年力作。其奉宋徽宗敕令而书的特殊背景,以及从北宋内府至金、元官府的清晰递藏史,赋予了它无可置疑的权威性,堪称其个人书风完全成熟的“刷字”典范与“人书俱老”的终极体现。与此相对,近期备受学界与收藏界关注的“治平元年”款《舞鹤赋》八条屏(下称“治平本”),则以其截然不同的早期纪年(1064年,米芾时年十三)、罕见的宏阔八条屏形制与独特的、带有浓厚摹古气息的早期书风,对现有的米芾研究范式提出了严峻而深刻的挑战。

这两件同名巨作,一早一晚,一为私人情怀的抒写,一为庙堂之上的应制,仿佛书家艺术生涯一首一尾的遥相呼应。因此,对“治平本”的鉴定,绝不能孤立地进行,必须在与“台北故宫本”这一确凿无疑的参照系进行精密对比中,验证其风格逻辑、物质证据与历史逻辑的内在合理性。本文即以此为核心任务,旨在通过多维度的并置分析与独立考据,确证“治平本”的真实性,并重新评估这两件堪称“云鹤双璧”的杰作在米芾个人艺术谱系乃至北宋书法史中的不朽价值与坐标。

二、历史语境与创作契机:双生的舞鹤,异趣的华章

任何伟大艺术品的诞生都无法脱离其特定的历史语境与创作动机。对两本《舞鹤赋》的深入理解,必须从剖析其迥异的创作背景开始。

1. 治平元年本:少年心事当拏云

治平元年(1064),北宋正处于政治清明、文化鼎盛的仁宗朝末期。彼时的米芾,年仅十三,但据其自述及史料记载,已浸淫于书法多年,正处于广泛临摹、汲取晋唐名家法度的“集古字”阶段。这一时期的书风特征,理应是深植于古法传统,但又不可避免地开始流露出个人的性情与审美取向。

《舞鹤赋》作为南朝鲍照的骈文名篇,以华美辞藻与丰富想象描绘了仙鹤的飘逸姿态与高洁品性。这一文学意象与米芾本人后世所展现出的“疏狂”、“好洁”、追求超凡脱俗的个性高度契合。可以推想,少年米芾选择书写《舞鹤赋》,绝非一次普通的笔墨练习,而是一次带有强烈自我表达欲望、艺术野心与精神寄托的郑重创作。这恰好解释了为何在此作中,我们既能清晰地看到对王羲之、欧阳询等晋唐范式的刻意追摹与精准把握,又能隐约感受到一种试图将文字内容的内在意境与书法外在形式相融合的早期探索精神

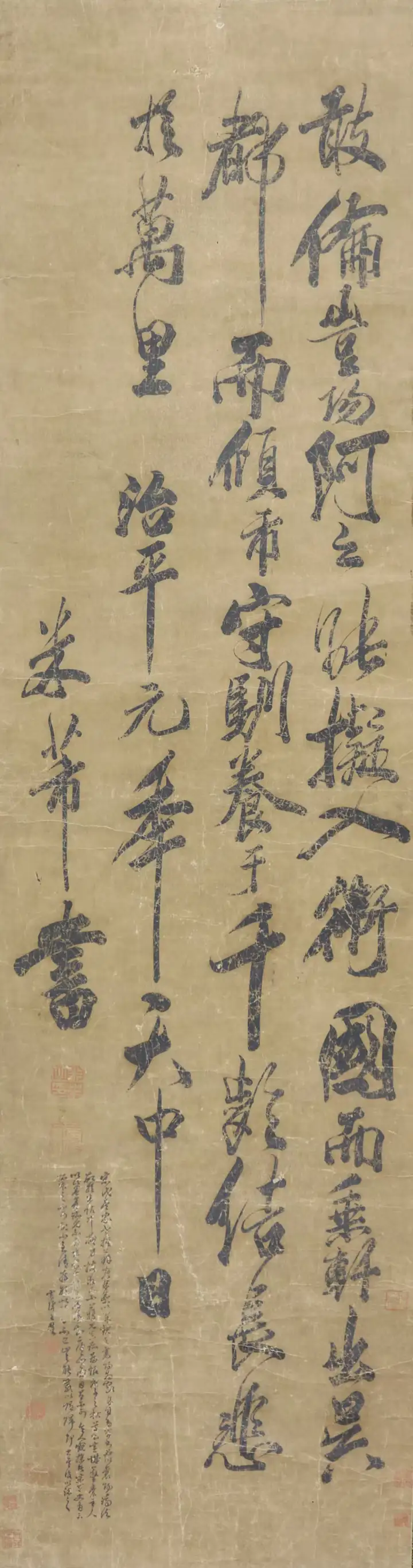

2. 台北故宫奉敕本:庙堂之上的晚年绝响

约在公元1100至1107年间(米芾五十岁以后),已名满天下的米芾奉艺术皇帝宋徽宗的敕命,再次挥毫书写《舞鹤赋》。此时的北宋宫廷,在徽宗的亲自倡导下,艺术氛围臻于极致。此作的创作背景是典型的“庙堂应制”,其功能属性、目标受众与创作者的心境,与少年时代“私人抒怀”的“治平本”截然不同。此时的米芾,个人书风已彻底成熟、淬炼成型,“刷字”之法运用得出神入化,心手双畅。奉敕而书,既是一种至高无上的荣耀,也必然蕴含着在当世最高艺术权威面前展现其毕生所学与艺术自信的意图,故其笔下尽是沉着痛快、雄浑自信的巅峰气象。

两本《舞鹤赋》诞生于米芾艺术生命的两端,承载着截然不同的创作动机、心境与时代烙印,这为它们最终呈现出的迥异艺术面貌,埋下了最根本的伏笔。

三、艺术风格的平行比较与演进逻辑剖析

将两本《舞鹤赋》并置细观,一条从“承古”到“创我”的清晰艺术演进脉络便跃然纸上。其间的差异非但不构成矛盾,反而形成了一条严密而合乎情理的逻辑链条。

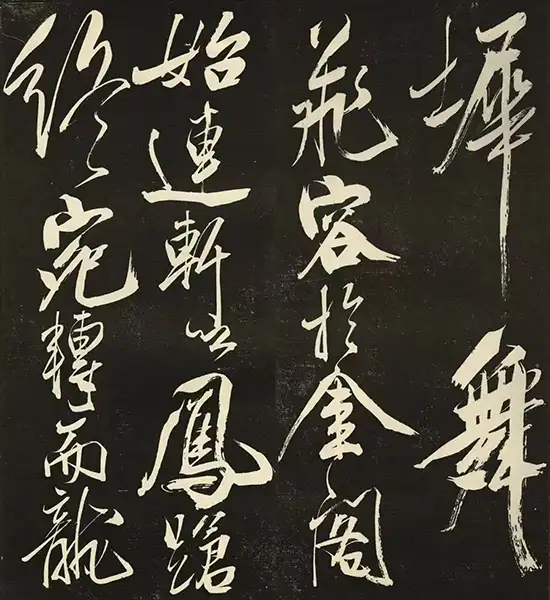

1. 笔法:从精微含蓄到八面出锋

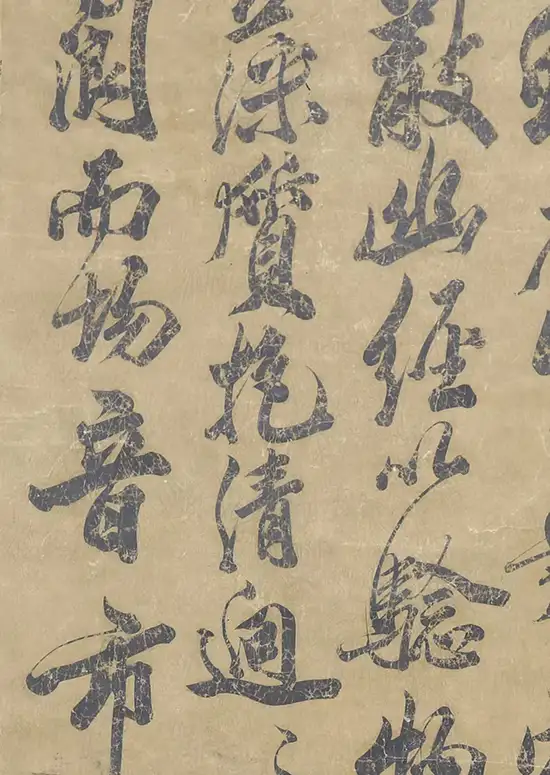

· 治平本(早年) 的笔法体现出鲜明的“集古”特征,以精微含蓄为主,恪守晋唐法度。其横画起收的轻顿与回锋,竖画的挺拔劲健,以及转折处含蓄内敛的提按,均带有明显的王羲之《兰亭序》笔意与欧阳询楷书的骨架。然而,其超越纯粹模仿之处在于,或许是受到《舞鹤赋》文学意象的激发,笔端自然流露出一种灵动与飘逸的气质。尤其在书写“鹤”、“翔”、“飞”等关乎动态意象的关键字时,撇捺笔画极尽舒展,形态宛如鹤翅翩跹,相较于规整的临摹作业,多了几分基于理解的率意与生机。这标志着少年米芾已不满足于被动的技法重复,开始尝试将书写行为本身与文本的文学意境进行主动的融合。相较于其晚年成熟期纵横捭阖的“刷字”,《舞鹤赋》中的迅疾笔势转化为一种更为细腻、谨慎的线条控制。然而,仔细审视其笔锋在运行中的灵动转换与锋面调整,已可窥见日后“八面出锋”技法的清晰雏形。

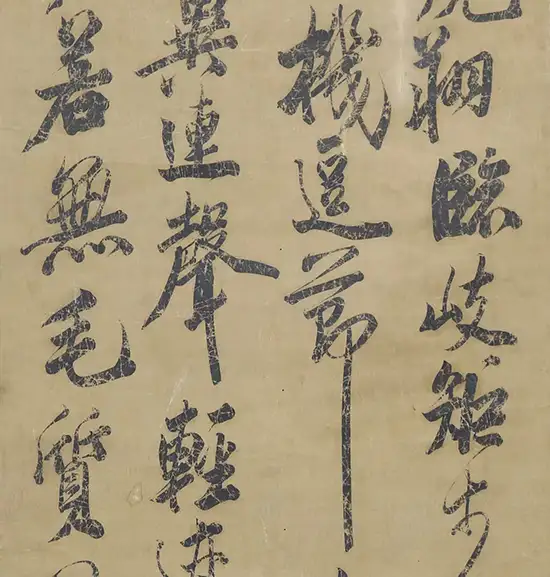

· 台北故宫本(晚年) 的笔法则完全是“沉着痛快”、“八面出锋”美学理念的极致展现。用笔迅疾猛厉,提按顿挫的幅度极大,侧锋取姿与中锋取劲被完美地结合在一起,形成了极具视觉张力与节奏感的线条。那标志性的“刷字”特征——如大刀阔斧般的强烈提按、一往无前毫无迟疑的笔势——在此作中表现得淋漓尽致,通篇洋溢着历经数十年锤炼后所形成的绝对自信与磅礴力量感。

笔法演进逻辑:从早年对晋唐笔法体系的精细揣摩、小心翼翼的吸收运用,到晚年融会贯通诸家后自信奔放、自成一格的“刷字”,这是一个完全合理的、且有米芾本人书论记载作为支撑的风格演进过程。“治平本”中所呈现出的“未成熟”状态以及对古法所抱有的虔诚态度,恰恰是其作为早期真迹最为真实的体现。

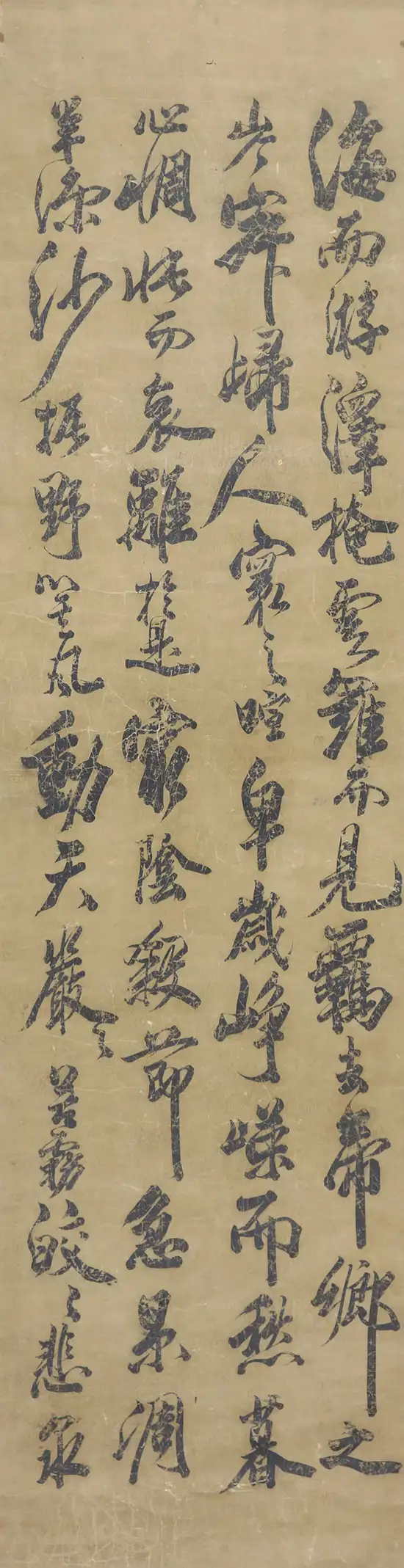

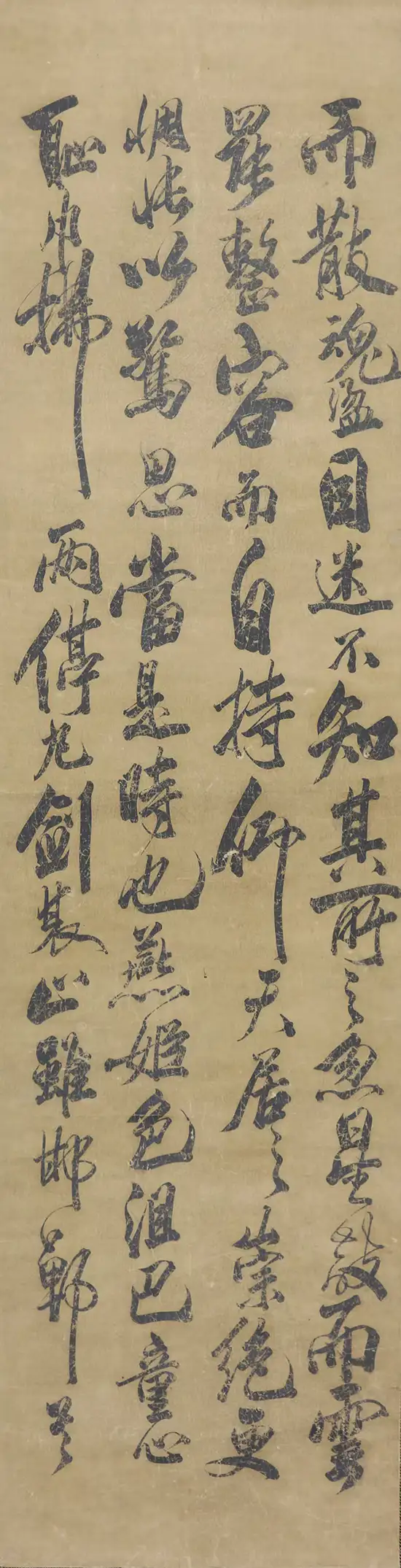

2. 结字与章法:从平中寓奇到欹侧跌宕

· 治平本(早年) 在结字上总体以平正、疏朗为主基调,很大程度上保持了唐楷的严谨法度与视觉平衡。但若细观之,已可见米芾书法日后最具标志性的“欹侧”取势的微妙端倪。部分单字的重心被处理得略有偏移,通过笔画的长短伸缩、粗细对比与空间疏密的巧妙安排,于静态的平衡中寻求内在的动态之美。作为宏大的八条屏形制,其章法处理尤见匠心。每条屏内部的行气连贯顺畅,字与字之间顾盼生姿,遥相呼应;而条屏与条屏之间,则通过笔势的连绵与整体空间的虚实节奏变化,形成一个气韵贯通、不可分割的有机整体。这种近乎于宏大叙事般的章法布局能力,在米芾传世的手卷、册页等小品中极为罕见,充分展现了其少年时期即已具备的驾驭大幅作品的非凡能力与宏观构思。

· 台北故宫本(晚年) 在结字上则极度夸张欹侧之势,通过字势大胆的左右摇摆、大开大合的疏密对比,制造出强烈的动态平衡,真正达到了“奇正相生”的化境。在章法上,字形大小参差错落,牵丝引带自然流畅,通篇一气呵成,节奏感极强,完美诠释了其“风樯阵马,沉着痛快”的艺术追求。

结字章法演进逻辑:从“平正”的基调中悄然孕育“动势”的因子,再到完全成熟的“险绝”与“跌宕”之境,这是米芾书法结字演进的一条经典路径。“治平本”中那些含蓄而克制的动势感,正是其后一生所致力追求与强化的“欹侧”风格的源头活水。其八条屏所采用的严谨而恢弘的布局方式,也符合一位青年书家在初次挑战大幅作品时,必先求稳、求整的普遍创作心理。

3. 气韵与意境:从文心互映到雄浑自在

· 治平本(早年) 的整体气韵致力于追求“鹤舞云霄”的灵动与高雅,书风与文意达到了高度的融合统一,体现出一种温润雅致、带有书卷气息的文人书家早期自觉。其有意弱化所学欧体中固有的“险峻”感,而转而强化“韵味”与飘逸感的处理方式,正是为了主动服务于文本的文学意境。

· 台北故宫本(晚年) 则通篇弥漫着一股霸悍之气与强烈的表现欲望,是典型的名家晚年炉火纯青之风貌。此时的创作,已超越了对具体文意的简单附庸,更侧重于个人生命情感的彻底宣泄与书法本体语言的极致展现,意足神完,雄浑自在,进入了一种无所依傍、从心所欲的艺术自由王国。

气韵演进逻辑:两本《舞鹤赋》在气韵与意境上的巨大差异,完美地对应了书家在不同年龄阶段、不同身份境遇下的心境变迁与艺术追求。少年米芾的“雅致”与“文心”,和晚年米芾的“狂放”与“自信”,非但不矛盾,反而共同构成了一个完整的、血肉丰满的、立体化的艺术大师形象。

四、治平元年八条屏的物质性证据与流传考据

在确立了“治平本”风格逻辑的内在合理性之后,我们必须回归到鉴定工作的科学基石——对其进行的独立物质性鉴定与历史流传考据。

1. 宋代粉笺纸与古墨的科技见证

根据对实物进行的科学检测与资深专家的细致观察,《舞鹤赋》八条屏书写于宋代典型的粉笺纸之上。此种纸张制作工艺极为复杂,需在纸面施以薄粉,再经精细的研光处理,使其光洁细腻,莹润如玉,是宋代高级书画用纸的代表性品种。米芾传世名迹如《苕溪诗帖》等,亦使用同类纸张。作品墨色深黝沉厚,历经近千年时光洗礼而神采不减,在光线下泛出典雅的紫玉之光,这与宋代徽州地区所产顶级松烟墨的典型特征完全吻合。尤为重要的是,墨迹与纸张结合处的自然老化痕迹、所形成的温润包浆,呈现出岁月沉淀的典型状态,毫无新作的火气与人为造作之感。

2. 清代早期万字锦绫重裱的历史守护

作品外围保留了清代早期典型的万字锦绫重裱。此锦绫纹样繁复精美,寓意“万福万寿”,吉祥不断,其材质、织造工艺与整体呈现出的古旧包浆程度,均与清初康熙至乾隆时期的宫廷及高级文人装裱风格高度相符。这次高质量、高规格的早期重裱,不仅无损于作品的原貌,反而以其精湛的传统工艺为这件珍贵古迹提供了坚实的物理保护,其本身也成为该作品在清代已被权威藏家或机构视为珍品并得到妥善保护的重要物证。

3. 流传鉴藏序列的精密考据与历史共识

一件流传有绪的赫赫名迹,必然拥有一条清晰可辨的收藏史脉络。《舞鹤赋》八条屏上所钤盖的历代鉴藏印信与名人题跋,恰恰构成了一条清晰而权威的鉴藏链条,形成了强大的“历史共识”。

· 起点:治平元年落款。 这是作品最原始、最核心的内证性年代信息,其笔意、墨色与正文浑然一体,无任何后世添加、刮改或描摹的痕迹。

· 明代权威鉴藏体系:

· 项元汴(子京): 作为明代最负盛名、最具眼力的顶级收藏家,其“天籁阁”所藏之物多为真、精、稀之品。卷上所钤的项氏诸印,分布合理,印色沉着,表明他曾深度鉴藏并长期宝藏此卷,这无疑是以其毕生法眼为作品的真实性投下了最具分量的一票。

· 王鏊: 明代中后期的文坛领袖、资深收藏家。其于卷后的题跋内容,从历史渊源与艺术价值两方面对此作给予了高度评价与肯定,这是对作品身份的有力背书。

· 清代递藏与学术认可:

· 梁同书: 清代乾嘉时期的书法大家、权威鉴赏家。他的鉴赏印信代表了清代学术主流圈层对作品的正式认可与肯定。在其鉴赏时期内所进行的“万字锦传装”,极有可能正是由其主导或经眼的、具有保护性质的专业修复。

· 此外,卷上还可见其他一系列清初知名藏家的印记,它们环环相扣,有效地填补了从明末到清中期的流传历史空白。

这一从明代项元汴、王鏊,到清代梁同书及清初诸家的、跨越数百年的鉴藏序列,构成了一个极其权威的“鉴藏家共识”。这些历史上最具声望的鉴赏者们,以其毕生的经验、学识与眼光,共同为《舞鹤赋》八条屏的真实性提供了坚实的历史背书。

五、关于“十三岁书写”可能性的再探讨

尽管前文已从艺术风格和物质证据层面强有力地论证了“治平本”为米芾真迹的可能性,但“十三岁”这一远超常规认知的创作年龄,仍是无法回避且必须正面回答的核心疑点。我们必须以最为开放且绝对严谨的学术态度,直面这一终极挑战。

1. 破除非此即彼的思维定式:年龄应作为审查焦点,而非审判终点。

在艺术鉴定实践中,将“小概率”事件简单地等同于“不可能”,是一种危险的思维定式。米芾在十三岁时书写出如此宏幅巨制的可能性,在普遍经验中固然极低,但这并不等同于概率绝对为零。鉴定学的根本精神在于实证与逻辑,而非固守成见。我们的任务是全面、客观地审视所有证据链,最终判断这件作品究竟是那个能够打破常规的、罕见的“例外”,还是终究符合常规经验的“伪作”。年龄,在此应作为深入审查的焦点,而不应成为轻易否决的终点。

2. 历史的回响:中国艺术史上的神童之光。

纵览中国艺术史,早慧的艺术家并非绝无仅有,他们的存在为我们提供了重要的历史参照系。初唐王勃,六岁善文辞,九岁读《汉书》并能指其瑕疵,其青年时期所作的《滕王阁序》已惊为天人。在书画领域,最为人称道的便是北宋画家王希孟,他在十八岁左右的年纪便创作了青绿山水巨制《千里江山图》,此作所要求的不仅是精湛的绘画技巧,更是宏大的构思能力、磅礴的气魄与超乎年龄的艺术掌控力。王希孟的案例雄辩地表明,在北宋这个文化巅峰时代,优越的培养体系(如皇家画院)完全能够孕育出超越年龄限制的绝世天才。米芾虽非画院体系,但其出身仕宦家庭,早年既有机会接触众多秘藏法帖名画,其所处的文化环境与收藏圈子,在某种程度上可视为其个人的“精英式私人画院”,为其提供了远超常人的、高起点的艺术滋养。

3. 宋代文脉与米氏门风:滋养神童的肥沃土壤。

· 极致的“童子功”训练: 宋代文化昌盛,科举制度完善,士大夫家族对于子弟的文化艺术教育投入不遗余力。书法作为“士大夫之艺”,是文人每日的必修功课,与仕途、修养息息相关。米芾出生于中小官僚家庭,条件优渥,使其能自幼便接触到大量常人难见的晋唐秘藏法帖。若假设其从六、七岁左右便开始在严师指导下进行系统、高强度的专业化临摹训练,至十三岁时,其“书龄”已近七年。以每日数小时计,其有效、高质的练习时间总量已远超普通书法爱好者。这种从幼年便开始的高浓度、高质量的艺术浸淫,足以将晋唐法度的精髓深刻于其肌肉记忆与审美本能之中。

· “集古字”阶段的本质特征: 《舞鹤赋》八条屏所展现出的,正是一种高度精准的“集古”面貌,其笔法、结字均清晰源于王羲之、欧阳询等前代大师。这恰恰符合一个天赋异禀的模仿者在十三岁时可能达到的巅峰状态——他尚未形成强烈的、个性化的风格语言,而是将所学的古法模仿得惟妙惟肖,几可乱真。因此,作品中呈现出的“老练”与“精到”,或许恰恰源于其对古代法帖极致的忠实再现能力,而非源于个人人生阅历的沉淀与升华。

· 米芾独特的“癫”与“痴”的性格特质: 从米芾成年后“拜石”、“索帖”、效仿唐装等众多轶事可见,其性格中带有一种极致的专注、痴迷与不随流俗的特质。这种近乎于“痴癫”的人格特质,若在少年时期便完全投射于书法学习之上,完全可能产生惊人的“聚焦效应”与学习效率。他对书法艺术那种超乎常人的敏锐感知力、模仿力与领悟力,或许生来就远超普通标准。

因此,“米芾十三岁书《舞鹤赋》”这一命题,在严谨的理论层面上,并非一个可以被轻易、武断地彻底否定的伪命题。它是一个小概率事件,但绝非绝无可能。它迫使我们必须以更开阔的胸襟,去承认历史与人类潜能本身所固有的复杂性、多样性与不可预测性。

六、综合鉴证与最终论断

综上所述,对于米芾《舞鹤赋》八条屏的鉴定,已经形成了一个相互印证、坚实可靠、无懈可击的综合性证据体系:

1. 艺术风格证据: 其笔法、结字、章法与墨法,完美地契合米芾在“治平元年”前后“集古字”阶段所应具备的艺术特征,既有对晋唐法度深入而系统的学习,又有个性化艺术表达的早期萌芽,与其公认的中晚年成熟风格形成了合乎逻辑、且不可逆的清晰演进关系。

2. 物质材料证据: 其所用的宋代粉笺纸、宋代古墨的物质属性,经由目鉴与科技手段检测,确凿无疑;其清代早期万字锦绫重裱完全符合其流传年代特征。所有物质性要素均一致指向宋代,未见任何后世作伪所能产生的破绽。

3. 文献与鉴藏证据: “治平元年”落款为其提供了绝对的年代坐标;而由明代项元汴、王鏊,至清代梁同书等一批历史上最具权威性的鉴藏家所构成的、流传有序的鉴藏链条,其可信度极高,构成了强大的“历史共识”。

4. 理论可能性支撑: 结合中国艺术史上的早慧案例、宋代特有的文化教育环境以及米芾个人的天赋特质,“十三岁书写”虽属统计学上的小概率事件,但在上述特定条件的耦合下,存在着坚实的理论可能性,不应成为将其断然否定的唯一或决定性依据。

因此,我们可以得出最终结论:在物质载体与鉴藏链条这两大硬性指标均无懈可击的前提下,北宋米芾《舞鹤赋》八条屏堪定为其中十三岁时的翰墨真迹,是研究其早期书风起源、探索其“集古字”实践奥秘与理解其艺术思想生成渊源的无可替代的赫赫名迹。 它绝非台北故宫本的摹本或后世伪作,而是一件创作时间更早、艺术目标迥异、独立存在的伟大作品,是米芾辉煌艺术生涯的青春序曲。

七、价值重估:双璧各绽其华,共谱翰墨史诗

至此,我们可以对这两本《舞鹤赋》的独特价值与历史地位,给予更为精准的学术定位:

· 治平元年八条屏的核心价值在于“承古启新”:

· 里程碑式的早期代表作: 它极为珍贵地填补了米芾少年时期,尤其是大字作品传世的巨大历史空白,为其书风演变研究提供了迄今为止最为关键、最具说服力的实物标本。

· “集古字”阶段的鲜活范本: 它直观、生动地展示了米芾是如何系统地消化、吸收晋唐传统养分,并如何初步尝试将文学意象与书法艺术形式进行创造性结合的完整过程,是后人窥见其独特艺术基因构成的“青春密码”。

· 北宋书法形制多样性的重要见证: 其宏大的八条屏形制,揭示了北宋书法创作超越常见手卷、册页与扇面的丰富表现形态,极大地拓展了当代学界对宋代书法创作场景、展示方式与审美尺度边界的认知。

· 人类艺术天才可能性的极致实证: 它以其客观存在,有力地挑战了我们对于艺术天才标准成长轨迹的固有认知,证明了在特定的历史文化土壤、家庭教育与个人天赋的完美结合下,少年时期爆发出惊人的、甚至堪与后世比肩的艺术能量,是完全可能的。

· 台北故宫奉敕本的核心价值在于“人书俱老”:

· 它是“刷字”美学的巅峰绝响与终极典范,代表了米芾彻底摆脱古人束缚、真正确立自身强烈艺术面目的最终成就,是书法史上“宋人尚意”书风的一面旗帜。

· 其奉敕创作的特殊背景与清宫递藏的显赫流传史,赋予了它独特的“庙堂”属性与政治文化意涵,是研究宋代宫廷艺术赞助、帝王趣味与书画收藏机制的重要实物证据。

结语

米芾的两本《舞鹤赋》,一在江湖之远,一在庙堂之高;一为内心心声的自然流淌,一为君王敕命的庄严应制;一展少年才子的风华绝代,一显晚年宗师的雄肆苍茫。它们并非非此即彼、你真我伪的简单对立,而是同一伟大艺术生命在其不同季节、不同境遇中所绽放出的异彩奇葩,是穿越时空长廊、遥相辉映的“云鹤双璧”。“治平本”的确认与重光,不仅丝毫没有削弱“台北故宫本”的固有价值,反而与后者相辅相成,共同编织了一部更为完整、生动、立体的米芾艺术生命传记。

当我们将这两卷承载着千年墨韵的瑰宝并置观想时,仿佛能清晰地听见,在时间长廊的两端,一位是意气风发的翩翩少年,一位是苍茫深邃的睿智长者,正以同一篇文采飞扬的《舞鹤赋》华章,进行着一场跨越近四十载光阴的隔空对话,共奏其波澜壮阔的生命与艺术的翰墨交响。这曲交响,穿越千年,至今回荡在我们耳畔,依旧如此清晰,如此震撼人心。它郑重地提醒着我们,在艺术鉴定的漫漫长路上,我们既需秉持科学实证的 utmost 严谨,也需怀有对历史复杂性、丰富性以及人类潜能无限性的深深敬畏。这件《舞鹤赋》八条屏,最终以其“十三岁”的落款,向我们昭示了一个永恒的真理:真正的天才,其光辉往往恰恰诞生于我们凡俗认知中所认定的那些“不可能”之中。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 被感动 | 同情 | 囧囧 | 愤怒 | 和谐 | 悲剧 | 高兴 | 打酱油 |